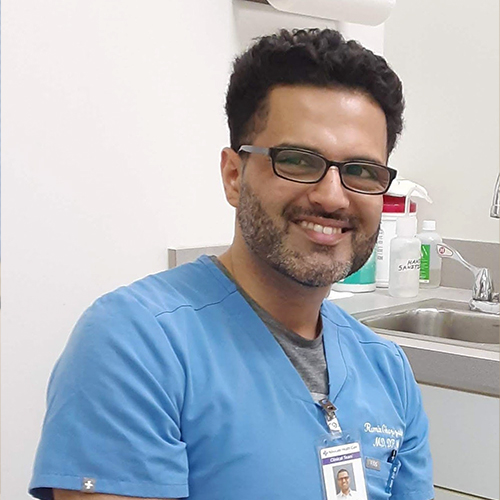

足病医として活躍するガジザデ・ラミン先生に聞く

海外医療の現場から見た課題と展望

ラミン先生

医師プロフィール

ガジザデ・ラミン先生は、アメリカで「Podiatry(足病)」に特化した医師として活躍中。足病医学は、日本の医療には直接該当する診療科がないものの、整形外科、皮膚科、リハビリ科の要素を兼ね備えた分野で、多岐にわたる患者様のケアを行っています。日本と海外の医療の違いを肌で感じながら、日々患者に寄り添った医療を提供されています。

足病医としての役割と診療内容

ラミン先生が担当するのは、外反母趾やアキレス腱炎、爪白癬(爪水虫)など、足の整形的・皮膚的な疾患全般です。糖尿病患者や高齢者の足のケアも重要な業務であり、インソール(足の矯正器具)の作製なども行っています。

「足は私たちの生活を支える重要な部位です。患者さんが快適な生活を取り戻すために、診療を通じてサポートできることにやりがいを感じています」とラミン先生は語ります。

アメリカの医療システムと文化の特徴

アメリカの医療は、複雑な保険制度が特徴です。民間保険、国民保険(Medicare)、低所得者向けの保険(Medicaid)の三層構造であり、それぞれで提供できる治療や医療報酬が異なります。

「保険制度の違いによって、患者さんに提供できる治療が制限される場合があります。ある患者さんにはインソールを作製できても、別の患者さんには保険適用外となることもあります」とラミン先生は話します。

また、フランチャイズ型のクリニックで働くことで、経営面の負担を軽減し、患者ケアに集中できる環境を整えています。

海外で働くことを選んだ理由

ラミン先生がアメリカでのキャリアを選んだ背景には、幼少期の経験があります。日本で生まれ育ちつつも、小学生から中学生の間に3年間アメリカで過ごしたことが、自然と海外を選択肢に入れるきっかけとなりました。

「大学進学時に日本とアメリカのどちらの大学も受験し、最終的にアメリカを選びました。将来の具体的な目標はその時点ではありませんでしたが、過去の生活経験が選択の一因となりました」と語ります。

仕事を通じて感じる課題とやりがい

保険制度の違いや文化のギャップに適応することが課題として挙げられますが、患者や同僚からの感謝の言葉が何よりの励みだといいます。

「患者さんの足の問題が解決し、生活の質が向上する瞬間が、この仕事のやりがいです。また、同僚やスタッフとの信頼関係も大切にし、尊敬の念を持って接することを心がけています」と語るラミン先生。日々の努力が、患者だけでなく周囲の人々にも喜びをもたらしているようです。

将来のビジョンと目標

現在の職場で経験を積む一方で、将来的には若手医師や学生を指導する立場に立ちたいと考えています。

「医科大学で講義をしたり、若手医師を育成するような仕事にも興味があります。これまでの経験を活かして、次世代の医療者に貢献できるようになりたいです」と将来への展望を語ります。

若手医師へのアドバイス

海外でのキャリアを目指す若手医師や医学生に向けて、次のようなアドバイスを述べています。

- ポジティブな態度を持つ

「英語力だけでなく、前向きな姿勢や他者への思いやりが、異文化の中で信頼を築く鍵になります。」 - ネットワークを広げる

「海外で働いている医師や専門家とつながりを持つことが重要です。メールやSNSを活用してコンタクトを取り、シャドーイングやボランティアを通じて現場を知る経験を積むと良いでしょう。」

- メンタルを強く保つ

「文化の違いや批判に直面することもありますが、自分を過度に責めず、ポジティブな部分に目を向けて成長を続けてください。」

ガジザデ・ラミン先生のキャリアは、足病医学という日本では馴染みの薄い分野での挑戦と、アメリカの多様な医療環境での経験に満ちています。その考え方やアプローチは、海外で活躍を目指す若い医療者にとって大きな示唆を与えるものでしょう。

ラミン先生のご経歴

- 2000年

- 東京都立上野高校卒

- 2004年

- University of Illinois at Chicago 心理学科卒

- 2009年

- Medical University of the Americas 医学部卒

- 2015年

- Rosalind Franklin University of Medicine and Science 足病学部卒

- 2018年

- Weiss Memorial Hospital 足病科研修課程終了

- 2021年

- Park Forest Podiatry クリニック開業、今に至る

実際に働いている

医師のご紹介

当ページに関しては2024年1月時点で弊社が独自に調査したもので、最新の情報に関しては各国当局にお問い合わせの上、ライセンスの取得に関する手続きを行ってください。