ベトナム

インタビュー

ベトナムの医療事情、日本との違い

- 日本

- ベトナム

- 病院数

- 約180,000

※2022年 - 約1,300

※2019年

- 医師数

- 339,623人(歯科医除く)

※2020年 - 80,023人(歯科医除く)

- 死亡要因

- 1位 がん

2位 心疾患

3位 老衰 - 1位 脳血管疾患

2位 虚血性心疾患

3位 気管・気管支・肺癌

- 平均寿命

- 84.4歳

- 76.0歳

- 5歳以下の乳幼児死亡率

1,000人あたり - 2.3人

- 21.7人

- 妊産婦死亡率

10万人あたり - 2.7人

- 54人

- ベトナムで働くに当たって

-

日本医師免許保有者は、ベトナムで医師として働くにあたり語学力を含めた試験に合格することでベトナムでの医師免許が発行されます。現地のベトナム語を話すことができれば、ベトナム人の診療も可能です。ベトナムの公立病院で勤務するのは、言語や文化、診療などで考え方の差が生じるため、現実的ではなく、現在多くの日系クリニックがベトナムへ進出しているので、日系資本のクリニックで勤務することで日本の病院で働く感覚に近いもので勤務することもできます。

- ベトナムで働いている医師数

- ベトナムで働くに当たっての医師免許関連

-

ベトナムは日本の医師免許の書き換えのみで診療することが認められています。

対象は日本人のみだけでなく、語学の問題がなければ現地の方の診療も可能です。

- 就業までの流れ

-

国によって異なりますが、医師ライセンス・外国人就労許可の申請を、その後日本において就労ビザの申請を行います。所要時間は、必要書類の収集と公証・認証手続きに約1ヵ月間、その後の各種申請・審査に約2ヵ月間を要するのが通常です。

就業までの流れ

国によって異なりますが、医師ライセンス・外国人就労許可の申請を、その後日本において就労ビザの申請を行います。所要時間は、必要書類の収集と公証・認証手続きに約1ヵ月間、その後の各種申請・審査に約2ヵ月間を要するのが通常です。

-

1

- 面接・採用決定

-

2

- 書類収集

-

例(中国の場合):各種申請に必要な書類

履歴書(英語または中国語)

大学の卒業証明書 ※公証・認証必要(原本)

医師免許証 ※公証・認証必要(写し)

犯罪経歴証明書 ※公証・認証必要(原本)

前職の在職証明書

証明写真(白背景。2寸サイズ 35mm×53mm 6枚、33mm×48mm 1枚)

-

3

- 健康診断受診

-

4

- 外国人医師免許・就労許可申請

-

5

- 就労ビザ申請

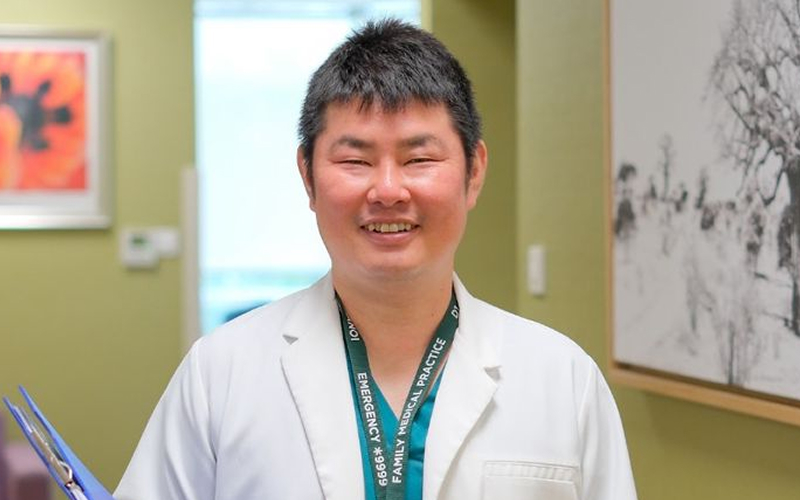

実際に働いている

医師のご紹介

実際に海外で勤務しているドクターに質問し、

1日のスケジュールも伺いました。

ベトナム勤務 歯科医師平山恵理子

歯科医師。九州大学歯学部卒業し研修後、福岡市内で開業。

13年間開業医をした後、ベトナムに赴任。2008年からカンボジアの地雷原の村にて子どもたちの虫歯検診と歯磨き指導を行う。カンボジアやベトナムの貧しい村や施設を周り、虫歯予防の啓蒙活動を継続中。現在は、DYMメディカルベトナムで歯科診療に従事。

海外で働きたいと思ったきっかけ

人生で一度は海外で働きたいと思っておりました。

子供が生まれたことで、今後の将来を考えたときに国外で働きたいという思いが再燃したのが一番のきっかけです。今後は海外での仕事を通じて世界観を広げ、更なるキャリアを積みたいと思っています。

どのように勉強したか

一番大変だったのは英会話。医療の説明も英語で行えるようになるまで、会話を中心に毎日勉強した。

本を読み、CNNニュースを聴き、プライベートレッスンを受けた。何度も壁にぶつかったが、継続することで乗り越え、海外の友人が増えるにつれ、会話力が上がっていった。

今後のキャリアや抱負

2011年に初めてベトナムに赴任した。当時はベトナム人の仕事に対する価値観の違いに戸惑った。歯科診療は、1人の患者にゆっくり時間を使い十分な治療ができたので満足できた。13年経った今は、ベトナムも変わってきて、仕事への責任感も増し、一緒に働くのは楽になった。

実際に働いてどうだったか

一つは、ベトナムに住む日本人が安心して通える歯科になること。もう一つは、現在も行っている虫歯予防の普及を継続したい。また、カンボジアとベトナムでの若い歯科医師の教育に従事したい。日本で体験したことを活かして、両国の子どもたちの虫歯罹患率を世界基準に近づけることと、虫歯予防が出来る歯科医師を増やすことが目標。

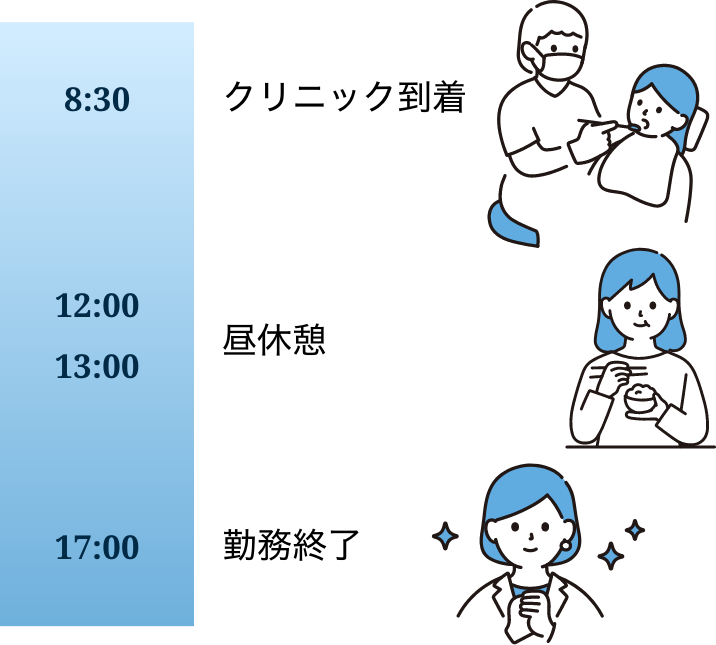

1日のスケジュール

1日のスケジュール

ベトナムの朝は早い。診療は8時から5時まで。8時前に患者が玄関前に待っている。昼休みは外で昼食を取ったり、院内でスタッフと一緒に食べたりする。歯科検診や治療相談、虫歯治療やスタッフ教育を行う。週40時間労働はきちんと守られていて、残業はなく、働く環境が良く、診療に集中出来る。スタッフとのコミュニケーションを大切にし、より良いチーム作りを目指している。より良いチームは最良の診療を提供できる。

上田宣仁

私は日本で外科医として10年間勤務し、現在は海外で総合診療を行っています。整形外科や小児領域の診療も日本と海外で数多く経験してきました。

海外で働きたいと思ったきっかけ

医師を目指したきっかけは、テレビや漫画、そして実際に病院などを受診する際に見た医師の仕事をする姿がかっこいいなと思ったからです。また、医学・医療が生涯仕事として続ける価値ややりがいがあるものだろうと感じたことも、医師を目指す要因となりました。

現在のご専門と、なぜその道に進んだか

私は一般外科医としてキャリアをスタートさせました。手術によって直接的に患者さんの命を救うことにやりがいを感じたからです。日本で一定期間は外科医として働きましたが、もともと総合診療にも関心があったため、海外での総合診療に携わることにしました。様々な症例や患者さんの多様なニーズに対応し、幅広い分野で患者さんの役に立ちたいと考えたのが、この道に進んだ理由です。

海外で働きたいと思ったきっかけ

もともと、日本だけでなく海外で生活や仕事をしてみたいという思いはありました。また、異なる医療システムや文化に触れ、多様なケースに対応できる力を養いたいと考えたからです。そして、国際的な医療経験を積むことで、自分の専門性を高めるだけでなく、国境を越えた医療協力に貢献できると感じました。海外での総合診療は、多様な文化や価値観を理解する良い機会でもあります。

海外で働くにあたってどのように勉強をしたか

海外で働くためには、日本における離島や過疎地域と同じような部分があって、日本人医師が絶対的に少ないために、ある程度幅広くいろいろな疾患に対応できる能力が必要になります。そのため、日本で普段の診療をしている時から、救急当番の時も含め多くの疾患の初期診療までは自信をもってできるように意識して学びました。特にもともとの専門分野とは異なる整形外科や小児疾患に関しては、診断・治療に関してわからないことを友人の医師に教えてもらったり、実際の外来診療に同席させてもらって、具体的なやり方を学ぶことも多くありました。

実際に働いてどうだったか

上述の通り、日本人医師が少ないため、その分の責任とやりがいはあります。そして日本人コミュニティが非常に狭いため、小さなミスも起こさないように気をつけて診療することを心がけました。日本人医師と海外の医師や医療スタッフとでは、そもそもの考え方や医療への取り組み方、そして基本となる文化的背景が異なるので、その中で1つのチームとして安心安全な医療を行なっていくにあたり、様々な困難は経験しましたが、現地の医師や看護師と積極的にコミュニケーションを取って解決方法を模索しました。他に大変だった点は、薬や医療材料が日本のように自由に手に入らないものが多いことや、日本人医師ですぐに相談できる同僚や上司があまりいないことでしたが、試行錯誤そして日本の関連病院の先生方のサポートにより乗り越えつつ、今もやっています。

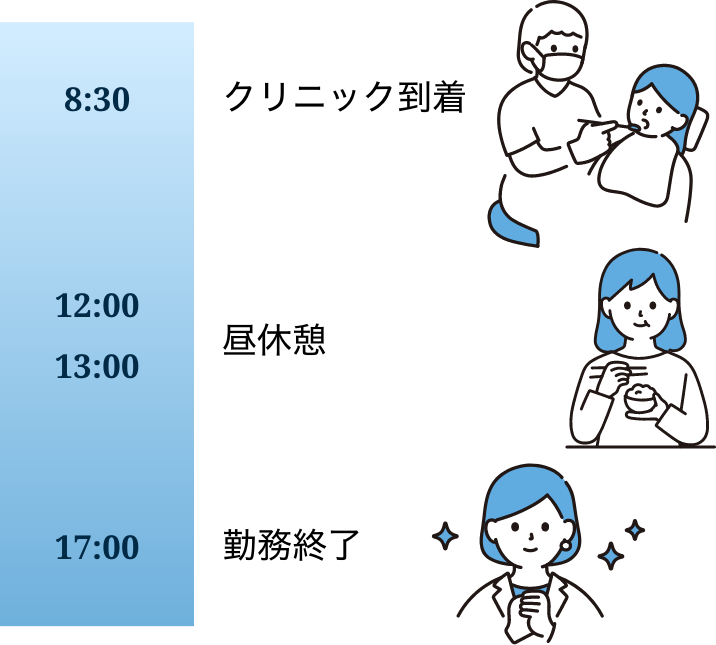

1日のスケジュール

1日のスケジュール

私の1日は、朝8時半~9時にクリニックに到着するところから始まります。午前中は健康診断と外来診察、午後は主に外来診察や処置、ミーティングなどを行います。夕方にはカルテ記載や健診レポート作成、診断書・紹介状作成などを行い、19~20時頃に退勤します。休日は、家族と過ごす時間を大切にし、リラックスするための趣味を楽しんでいます。

今後のキャリアや抱負

今後は、総合診療医としてのスキルをさらに向上させながら、海外診療における経験を深めたいと考えています。また、国際的な医療活動に積極的に参加し、異なる文化や制度から学ぶことで、自分自身の医療スキルを磨くことを目指しています。最終的には、国内外の医療コミュニティに貢献し、患者さんにより良い医療を提供できるよう努めていきたいと思います。

当ページに関しては2024年1月時点で弊社が独自に調査したもので、最新の情報に関しては各国当局にお問い合わせの上、ライセンスの取得に関する手続きを行ってください。